Сайн байну уу, Виктор Григорьевич

О Викторе САПОВЕ:

Виктор Григорьевич Сапов (1940-2005 г.), редактор газеты «Голос труда», собственный корреспондент газеты «Правда» по Сибирскому региону, член Союза журналистов, член Союза писателей России, родился в 1940 году в селе Большой Морец Еланского района Волгоградской области в крестьянской семье.

После окончания средней школы Виктор Сапов работал бетонщиком, литсотрудником в многотиражной газете, служил в армии. Окончил Уральский государственный университет. В 1967 году получил распределение в газету «Волгоградская правда». Спустя три года был утвержден собственным корреспондентом Агентства печати «Новости» по Нижнему Поволжью, а в 1973 году приехал на Алтай в должности собкора «Правды». Пять лет, с 1987 по 1991ё год был собкором «Правды» в Монголии.

До последних дней жизни В. Сапов был собственным корреспондентом «Правды» по Сибирскому региону и редактором газеты «Голос труда». Виктор Григорьевич был журналистом высокой квалификации. Его всегда отличала завидная работоспособность. Скромный, доброжелательный человек, он был прост в общении, Виктор Григорьевич умел отстаивать свое мнение, невзирая на лица, умел постоять за других. Его статьи отличались знанием жизни, серьезной аргументацией, социальной направленностью. О таких журналистах всегда говорят: «Глубоко пашет».

Виктору Сапову были присущи такие качества, как постоянство, верность делу, которому он служил. Ему были чужды карьеризм и зазнайство. И дружбой он умел дорожить.

Член КПСС с 1968 года, В. Сапов твердо стоял на партийных позициях, убеждений не менял. Ему были дороги идеалы мира, добра и справедливости.

***

От таких людей остается большая библиотека и внушительное творческое наследие, которые оставшимся родственникам, чаще всего с головой, погруженным в мороки повседневности, чаще всего бывают в тягость.

Виктора Григорьевича Сапова, живя с ним в одном городе, я, однако знал только заочно, хоть и самым активным образом сотрудничал с ним (все, что я не писал и не рисовал, то все у него в газете шло влет), а видел его вживую только пару раз. Бегло. Однажды я его видел шедшим из редакции, располагавшейся по старому адресу, на Ярных. Он шел не торопясь, осенний ветер сек ему лицо, и рвал полы плаща, он шел по правой стороне в этот час почему-то совершенно опустевшего проспекта, величественно-монументальный (он был высокого роста и крупной фигуры), погруженный в себя, в сторону площади Октября. И на краевой конференции вновь организованного союза журналистов России в краевой администрации. Нас было человек пять, в центре нашего ряда сидела Ольга Николаевна Шевчук, а с крайних сторон этой группы — сидели мы. Слева он. Справа — я. Я его — знал. Он меня — нет.

Такие казусы и странности иногда в жизни бывают.

…

Что до его творческого наследства, до его рукописного фонда, то родственники привезли его в редакцию, где я уже тогда работал, причем в самый незавидный и неурочный, как говорят час (момент этот я красками раскрашивать не буду), несколько огромных коробок, под завязку набитых его рукописями, которые какое-то время стояли в углу комнаты, которую занимала редакция. Время от времени мы иногда кое-что в суматохе и выматывающей канители буден на бегу просматривали из них, а по большому счету нам было не до них. И кто-то тогда из наших ребят, сжалившись над ними, взял их себе на хранение в гараж и там они растворились, потом ожидаемо во времени…

О сколько их тогда книг и разного рода бумаг из личного архива шло в мусорный бак, и даже если бы мне все это захотелось бы спасти, мне это не удалось бы этого сделать даже в малой толике.

А еще долго, неприкаянным обломком его биографии и его жизни, стоял в коридоре его огромный письменный стол, который тоже те к нам привезли, свидетель его всех бдений, озарений и творческих мук, за которым он писал свои статьи и стихи. Большей частью работы в силу причин особых он делал дома.

Что уточню, было не прихотью его, а более всего обусловлено теми сложившимися обстоятельствами, в которых ему приходилось в более чем непростых условиях работать

…

А уже после того как все случилось, и когда прошло несколько лет, родственники его, предложили мне, получалось как его наследнику по работе, кое-что взять себе из его более чем внушительной библиотеки.

И я, придя, глаза на большую библиотеку горят, сгреб там себе тотчас, прежде всего пару мешков поэзии. Сам поэт, он имел хорошую подборку поэтических сборников, с дарственными надписями, разного рода для непосвященных неинтересные, а мне в самый смак, поэтическое антологии, и самое главное — редкие малотиражные книги. И часть книг, в повседневности тоже редких, начиная со словарей, по Монголии, несших мне именно монгольский колорит. Тем более Монголия всегда привлекала мое внимание в строю других стран. А дешевенькой полиграфии журнал «Монголия» был в числе моих приоритетов при покупке периодики в «Союзпечати». Мое сердце всегда лежало к Монголии и потом, познакомившись с нашим замечательным художником Федором Семеновичем Торховым, вдохновенным певцом ее и большим другом монгольского народа, входившего во многие высокие кабинеты Улан-Батора на равных, угощавшего нас, своих друзей, первоклассной монгольской водкой, я часто и много у него о Монголии расспрашивал.

…

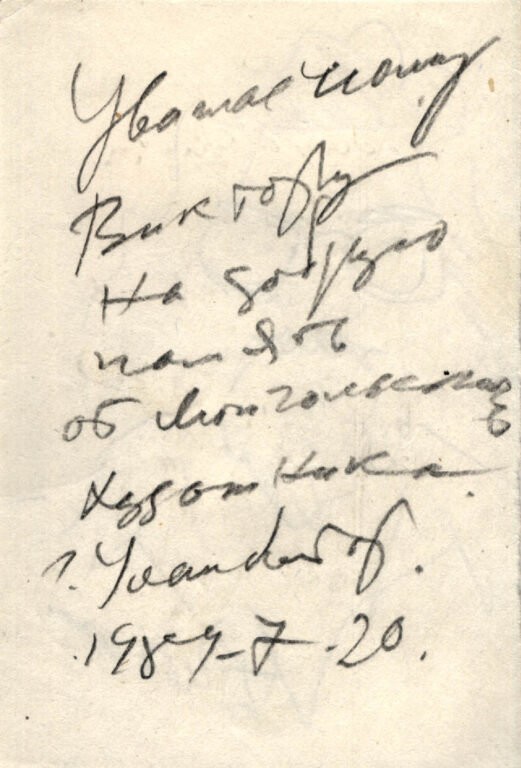

И вот недавно, теперь уже когда и Федора Семеновича Торхова теперь нет, из одной из его книг, когда я их стал перечитывать, весточкою тех лет выпал неброский листок, наспех вырванный из записной книги.

С дружеским шаржем на Виктора Григорьевича.

С подписью.

«Уважаемому Виктору на добрую память от монгольского художника.

г. Улан – Батор

1987 – 7 – 20.»

Подпись размашистая под посвящением.

Уточнить, кто его рисовал теперь после смерти Федора Семеновича Торхова мне проблематично.

Вид его тут необычен. Что до усов, то он их носил всегда. А вот борода и роскошная шевелюра на голове у меня вызывали некоторое как бы сомнение. Как же — собкор центральной газеты страны. В чем правда потом, при раздумии, я не нашел ничего особенного. Да, он работал пять лет в Монголии. Но не забудем еще и годы, в которые он там работал.

Нужно уточнить мое отношение к нему. Я много был наслышан о нем как об отважном твердом убеждений газетчике, толковом редакторе, много о нем слышал от коллег-газетчиков, в копилку этого же, в общем мнения о нем плюсуя, стихи его, которые попадались мне под руку, постоянно читал. Да и многие его материалы и в местной и центральной печати.

Но будем честными, стихи его в свое время на меня должного внимания не произвели.

Так бывает.

Я очень долго с трудом, скажем, читал Николая Тихонова.

И только потом, вчитавшись пристально, да и то после чтения индийской поэзии, был Тихоновым в полном блеске этого слова, очарован.

Уже только потом, я понял не мудреную, но основательную вещь — в стихи нужно вжиться, и освоить их стихию. И только после этого в полном блеске великолепия своего и они войдут в тебя.

Далеко не все стихи и не всякого автора раскрываются перед тобою с налета.

И вот тут случилось чудо прозрения. Начавшееся с вот этого дружеского шаржа на него, шаловливого сделанного в самом начале его собкоровского десанта в Монголию, монгольским художником.

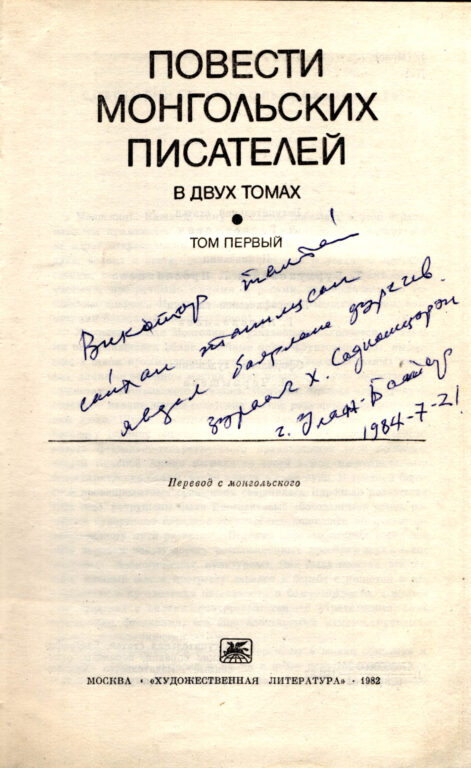

Когда я затем стал рыться в других его книгах, то мне весточкой тех же лет попалась дарственная надпись, только уже на монгольском языке на книге из двухтомника повестей писателей Монголии, выпущенная у нас, сделанная Зураагом Х. Саднаждоржем.

Кто он такой, теперь пойди-сыщи: среди авторов двухтомника его нет. А в двухтомнике представлены все более знаковые монгольские писатели. Кто-то это был из журналистского ли цеха? Работник ли печати? Ответственный ли какой работник, что тоже вполне вероятно? Поэт ли какой?

…

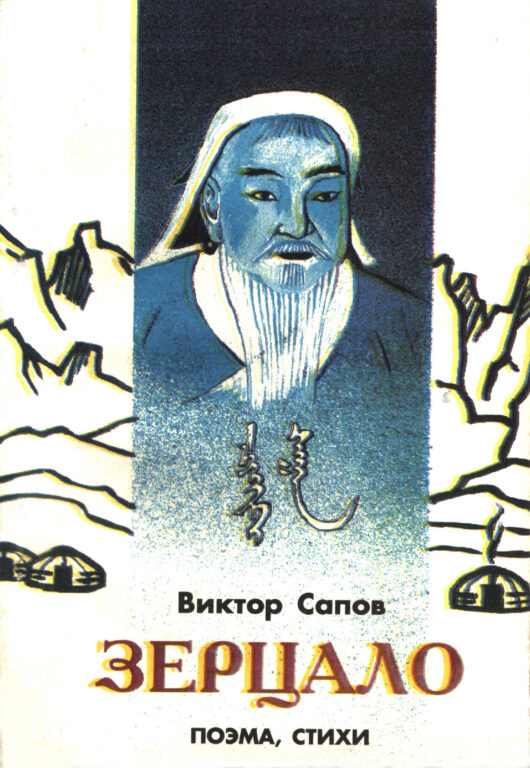

И я ободренный этими находками, прочел тотчас же, а точнее во многом перечел его книгу стихов «Зерцало», название которой дало название одноименной поэмы, помещенной в ней.

Тем более, само название ее, «Зерцало» говорил о непростом посыле, обращенном к тогдашнему читателю. А написана она был, это надо принять во внимание в марте-апреле 1990 года, когда по существу его монгольская командировка близилась к завершению. А дома тоже было много уже чего интересного.

Уточним, что старое русское слово «зеркало», служило раньше часто названием оригинальных и переводных литературных произведений, преимущественно назидательного и педагогического, содержания.

И было ли в этот период времени оправданным именно такое вот, в поэтической форме обращение? Думаю, было оправданным. Если еще иметь в виду весь остальной фон смыслов и сюжетов в тогдашней поэзии.

Поэма Виктора Сапова явилась поэтическим откликом нашего современника на «Сокровенное сказание монголов». Где главным героем его является Чингис-ханом с главной темой этого произведения — становлением Монгольской империи.

(Нелишне напомнить, что именно русская научная мысль много сделала для спасения и придания этому замечательному и литературному и историческому произведению широкой мировой известности)

И кое-что открылось мне тотчас более чем необычное.

Он здесь предстал мне не как партийный журналист, коим он в моих глазах был раньше.

Но прежде всего как поэт в преломлении своих и убеждений и пристрастий.

Где вдруг начинала проглядываться не только его поэтическая лаборатория, но и сам он со всеми своими ухватками, пристрастиями и со своим более чем любопытным, и как мне кажется, непростым, наровистым характером.

Где вопросы нешуточные и знаковые рождали его строки.

Вот ты поэт, и это относилось в мыслях моих не к одному только Виктору Сапову, с чем ты придешь в этот мир? Что выложишь миру из сокровенных тайников своего сердца?

И занимали меня разом мысли, и эта строчка тоже тут будет более чем уместной, и «о месте поэта в рабочем строю». Я бы ее здесь процитировал шире: «о месте поэта в поэтическом строю». И он со своим эпическим словом тут, уже когда вздымался девятый вал того, что потом случилось. был теперь мне этой вот необычностью и взгляда и подхода к поэтическому слову на фоне всей остальной поэзии более чем интересен.

Теперь о поэзии.

Он был, как уже отмечено выше, именно в этом, в этой назидательности, только понятой в более широком и в более эмоциональном плане, прежде всего, тут, прежде всего своеобразен.

Что же до поэзии в глубинке, то она, поэзия в провинции разная. А на что он мог с постановкой так своего поэтического голоса претендовать? Есть поэзия, стайкой бегающая и тусующаяся по литературным мероприятиям. Есть в ней и такие, порой даже высшей пробы (а поэзии ведь не всегда нужен писательский паспорт, и даже возможность быть напечатанным) ее представители, вообще за пределами всякой литературной жизни. Есть кружки любителей. Его положение было более чем своеобразным и среди устоявшихся имен и среди всего остального поэтического планктона. Профессионалы и прежней и новой генерации, надо быть честным, его поэтом не чествовали. Как бы он этого не хотел. Он был для них, прежде всего, партийным журналистом, со своим более чем независимыми от их литературных пристрастий взглядом на мир, и по их праведному убеждению был завязан на политику, среди них, лириков, гусляров и песенников. И он был им действительно таким. При его весе на этом поприще, он в силу этого, как бы ему не хотелось, бесспорно быть, человеку публичному, среди них равным, был как бы никем, и то что он писал, ими чаще всего снисходительно не воспринималось.

Случалось на страницах центральных краевых изданий, из поросли уже тут уже не слишком молодой, кое-кто его исправно сек розами знающе и шпынял, и все общественное внимание к нему на этом и заканчивалось.

Он писал эпические, причем эпические в полном смысле этого слова, поэмы. Как, скажем, например есть среди художников баталисты, пишущих, в отличие от остальной братии живописцев пишущих натюрморты и «ню», дымящиеся и вздыбленные во времени диорамы. И более — ничего не писавший. У него — восемь многопудово полновесных поэм. И к ним более чем скромный довесок того, что можно назвать лирикой. (Возможно, что это всего лишь небольшая часть того, что он успел издать) С непременным уточнением. Гражданской лирики.

В чем-то он, тут еще одно сравнение здесь просится, похож на живописца Сурикова.

А писал он их, судя по датировке, нет, не легко, в легкость такого письма трудно поверить, но на одном дыхании. В чем тоже есть и прок и смысл, когда ближе знакомишься и глубже с литературой. Писал он их быстро.

Разве что роман в стихах «Коммуния» он писал десять лет, который как-то тоже растворился в мороке буден (и вины тут нет пожалуй ничей — сколько я перевидел бумаг в сыром подвале нашей трудно жившей тогда редакции) и источился в руках суетного и неспокойного времени.

И от которого осталось случайно только предисловие.

Что жаль. Хотя первый ли он тут или последний в своей такой юдоли? Даже в наш такой казалось бы цепко глазастый век.

И если вчитаться, то тогда там в его стихах его биографии больше, чем в биографических строчках, предваряющих его сборники, либо вершащих саму его жизнь. Открывалась мне стихия его души, за всеми этими переложениями давней и даже не нашей, русской, а монгольской старины. Я повторяю, рисую я этот портрет таким, каким он мне в его поэтических строках явился. Хлебосольный, до жизни жадный, бесспорно целеустремленный, и в принципиальных вопросах жесткий и не склонный к компромиссам.

А вот Сталина, что тут для меня немного тайна, он почему-то недолюбливал и тому, наверное, причиной были какие-то свои странички в семейной биографии. Да и время могло его здесь, в какое он поэму «Шапка Сталина» писал, как-то эйфорией чар как бы перемен к этому подвигнуть. И одновременно он очень любовно относился к Чингис-хану, в котором видел собирателя земель. И образ которого очень даже, сужу по своим впечатлениям от того же жестко написанного «Жестокого века» Исая Калашникова, тоже при создании своего романа оттолкнувшегося от «Сокровенного сказания монголов» написал мягче и душевней, как бы с пониманием тех задач, которые тот ставил перед собой. И я тут комментариев по этому поводу никаких не делаю.

О творчестве его местные писатели, чаще всего отмечая его как партийного журналиста, почти никак не отзывались, за исключением пары разносов, более ничего не припомню.

Да им, этим откликам на его творчество, теперь, по моему убеждению, я думаю столько же и цены.

А вот это весомое слово, их предисловия к этой книге тут будет более чем уместным.

Оно характеризует только его «Зерцало», но его с полным словом можно распространить и на все остальное, что он написал и поэтическим словом и прозой.

«Сокровенное сказание» является не только историческим сочинением, повествующим главным образом о жизни и деятельности Чингис-хана, но и великим памятником нашей художественной культуры, созданным неизвестным гением средневековой монгольской литературы. К настоящему времени накоплено огромное количество научных работ по «Сказанию» в самых различных областях монголистики и смежных с ней востоковедческих дисциплин. Во всем мире наблюдается все возрастающий живой интерес к «Сказанию». Не случайно, что в преддверии его 750-летнего юбилея, который был отмечен как большой национальный праздник, появилось много новых исследований о нем как на родине, так и за рубежом.

Кроме того, «Сказание» все время привлекало и привлекает к себе внимание писателей, поэтов, переводчиков, художников, композиторов. Яркие поэтические образы «Сказания» имеют заметное влияние на современную монгольскую литературу. Они вдохновляют также и зарубежных поэтов и прозаиков. Постоянно увеличивается число поэтических откликов на «Сказание» в мире. Один из них — поэма В. Г. Сапова «Зерцало».

Поэма одухотворена патриотическим пафосом «Сказания», направленным на создание и укрепление единого монгольского государства. Ее субъект выступает в лице Чингисхана, от его имени поэт говорит. Великий хан одновременно и объект поэмы, и ее субъект. Перед нами предстают разные реминисценции из «Сказания», облаченные в форму переживания лирического героя.

Лирическое «я» вспоминает прошлое и обращается непосредственно к своему окружению в настоящем. Оно дает наставление своим современникам, но одновременно это наставление обращено к будущим поколениям.

Поэма как по форме, так и по содержанию оригинальна, обаятельна. В ней можно обнаружить много образов, мыслей, близких, знакомых нам из «Сказания». Язык и ритмический строй поэмы в какой-то степени напоминают «Сказание».

Д. ЕНДОН,

доктор филологических наук,

директор ИЯЛ АН Монголии

Владимир Бровкин

г. Барнаул.