Сказать, что Шура Горбунов был знаменитостью Шипуновского района, это значит — ничего о нем не сказать. Он был просто его ошеломляющей знаменитостью. С коим никакой иной персонаж в районе, похоже, и не мог сравниться. Это был бренд, эмблема района — если это слово тут применимо к этому персонажу.

Подскажите, какое еще тут слово истинное можно к этому факту тех лет приставить?

Кстати, стоит отметить, что в наше время такие персонажи как-то перевелись и уже ничего подобного на вокзале вы теперь вряд ли где что такое и увидите и услышите.

Может быть это от того, что ныне все публичное действо и вся жизнь как бы у нас теперь переместилась в телеящик?

Его знал в районе и стар и млад.

Его популярность можно будет ныне сравнить разве что с популярностью какого-либо нынешнего развязанного телеведущего или какой-либо эстрадной дивы.

Но тогда этот жанр был еще не развит, телевидение тогда еще только-только брезжило на горизонте, если вообще еще оно было в нашей жизни.

И при упоминании о нем у всякого разливалась на лице благостная добрая улыбка.

Шуру знал весь район!

А это была уже по нашим меркам, а знал его всякий в живом, а не как можно сказать теперь в виртуальном общении — штука нешуточная.

Постоянный обитатель железнодорожного вокзала и автовокзала, он последние годы там фактически жил. Инвалид с детства, на железнодорожном вокзале, когда-то переполненном и день и ночь народом, он там стал их постоянной принадлежностью, кормившийся исполнением своих более чем непритязательных куплетов, чаще всего кем-то подсказанных ему и разного рода непритязательными новинами.

Родом он был урлаповский и поначалу свои куплеты и новинки (с кем сравнить его сегодня и не знаю — с куплетистом, блогером — все это разом и одновременно присутствовало в нем) промышлял в родном селе. И сердобольные односельчане с сочувствием к нему относились, привечали его, его новины слушали, и кто как, по возможности пытались скрасить его судьбу бедолажную, давали ему то ли только что снятый со сковородки испеченный пирожок, то ли пригоршню конфету, еще что-либо со стола. Старую какую обувь ли, одежонку тоже давали ему — ну-ка Шура вот примерь!

А потом его кто то из шоферов рейсовых автобусов (такие тогда ходили между селами — тоже примета ушедшего времени) взял сердобольно и на веселье, да и отвез в райцентр.

И Шура разом и по достоинству оценил преимущества своего нового места в сравнении с деревенским нехитрым своим промыслом. Там было ему во всех отношениях куда как комфортней. Ходить ему уже никуда было не нужно — народ сам там шел на него и мимо его. И теперь, за всякое исполнение и рассказ, жалостливые и сердобольные слушатели, опускаясь до его несчастия и увечья, давали ему чаще всего за исполнение новин и песен деньгами. Невеликими пусть. Но деньгами. И Шура там, на долгие годы осел намертво, днюя там теперь и ночуя и домой в родную деревню уже возвращался только от случая к случаю. Став на долгие годы там постоянным жителем этих двух вокзалов и разом заслуженным как бы артистом нашего большого степного района.

Медяки свои там собранные, тот, похваляясь ими всем, сколько он их заработал, он тратил на сладости. А на что он мог их потратить?

— А мои песни, Володя, — помнится, хвалился как-то он мне, — знаешь, мужики с Москвы и с Ленинграда, ага! — записали на магнитофон. Да, Володя!

«Ага и да!» — это у него были такие присказки после каждого слова.

— И какую ты им песню спел?

— А я им спел песню…

И он называл имя какого-нибудь незадачливого районного начальника, непременно прибавляя к фамилии того приставку — паразит.

Любил он еще куплеты про кукурузника Хрущева, задолбавшего рабочий класс, которым его подучивали разного рода занозистые мужики, этого дела большие и лихие любители.

Рассказывая и исполняя их, он зычно и громко после каждого своего исполнения смеялся, как бы над качествами тех, по ком он только что прошелся.

Ну и конек его еще был — сочинять и рассказывать разные непритязательные и жуткие разом истории.

И люди его — слушали

А милиция — не трогала.

С Шуры по его статусу какой мог быть спрос?

…

Что касается меня, то была бы техника — я бы его тоже записал.

Но техники тогда у меня не было.

Тогда ее вообще не было. Тогда магнитофон-то был?

И время вспомнив, когда все-то уже ушло и безвозвратно кануло теперь, послушал бы.

Ей Богу, они, все те его песни и новины, в чем-то при всем их примитиве были и занятны и колоритны как документ ушедшего времени.

…

А век у этого бедолаги и калеки и вовсе кончился так, что горше не придумаешь. Он был зверски убит какими-то уродами, которые отвезли его под Алейск и грубо надругавшись над ним, выбросили тело его в придорожное болото.

Чем и кому он мог на этом свете, калека и обиженный жизнью человек, помешать?

Так промелькнула и эта вот незамысловатой песней незатейливая человеческая жизнь.

…

В свое время я написал о нем большой рассказ.

Но как-то так получилось, никуда я его пристроить не смог.

Собкор «АП» Юрий Савельев, носивший в редакции кличку «боцман», живший поначалу в Шипуново, а потом переехавший в Топчиху, тиснул в газете о нем, помнится, маленькую в два абзаца новеллку.

….

И это, пожалуй, и все, что о нем осталось от этой когда-то яркой, броской и трагической истории.

И так рассказ о нем я написал. И он где-то и сегодня лежит в моем архиве и вряд ли будет где опубликован. Новое время стерло не об одном нем память и эта такая уж у него, времени, работа, все и вся в своем безжалостном беге стирать.

При всей моей любви к фотографированию, я все как-то порывался тогда его сфотографировать, и как понимаю, это было сделать несложно. А вот как-то и не снял.

А потом его и совсем не стало.

Видел я потом его фото с грустной улыбкой, в неизменном картузе милицейском с поломанным козырьком, на памятнике его простеньком на нашем сельском кладбище. Последнем его пристанище.

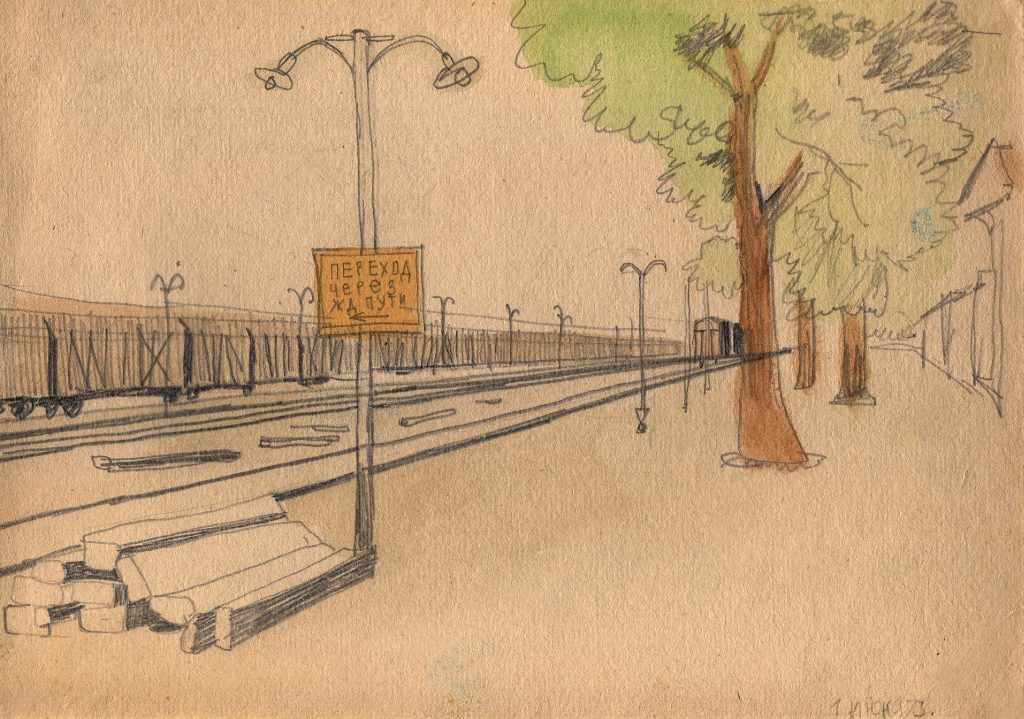

Потом уже, когда его не стало, я сделал этот вот рисунок, как иллюстрацию к тому моему рассказу и его памяти.

Не скажу что он на нем тут сильно и похож.

Схвачен тут разве скорее его типаж и место действия.

Нарисовал так, как получилось.

А теперь я уже и вовсе, как надо бы по настоящему, как теперь, когда за плечами есть опыт прожитых лет, и не нарисую.

Разве что скажу о нем вот эти пронизанные печалью и грустью слова.

А это мои рисунки той поры, сделанные 1 июня 1973 года.