ЛЕНИНГРАДСКИЙ АЛЬБОМ

Вот далекого времени взгляд:

Город трех революций, блокады,

и героической обороны —

его слава нетленная нам и святая…

И великой истории нашей он символ и стяг,

город с именем Ленинград…

…

И другого названья городу этому —

я не знаю!

театр имени Ленинского Комсомола

бумага, фломастер

уголок города на Васильевском острове

бумага, фломастер

Александро-Невская лавра

бумага, карандаш, акварель

Кировский проспект

бумага, фломастер

гостиница «Москва»

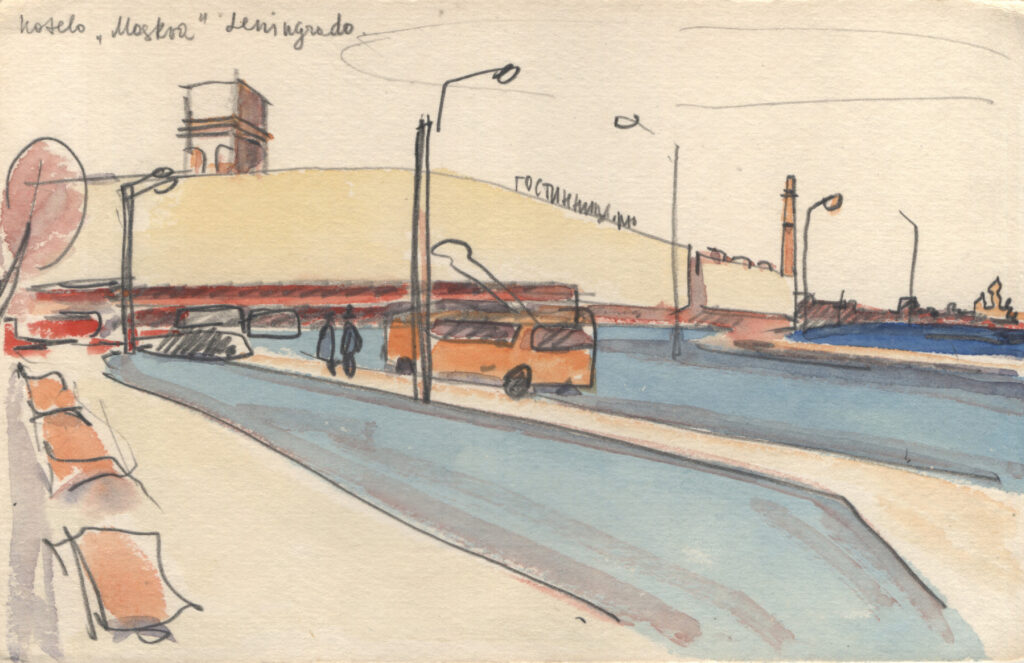

бумага, карандаш, акварель

***

Ленинград.

В этом городе я был один-единственный раз.

И принципиально в эту поездку, тем более она была неплановая, не взял с собой фотоаппарат.

О чем — не жалею.

Я там купался в роскоши его архитектурной стихии, где ходил, весь из себя вся сосредоточенность, под гулкими сводами истории, которая там глядела на меня со всех сторон, либо с веселой улыбкой, щуря глаза, без всякой цели бродил по улочкам и лужайкам его повседневности.

Предоставленный сам себе на целых десять дней, растворившись в нем всецело и без остатка.

Я там ходил не только по всем встречаемым на моем пути музеям.

Там было моему жадному взгляду интересно буквально все.

Ибо там сам город был весь мне — музеем.

Так же я там ничего не рисовал. Хотя у меня было всегда заведенное правило — иметь при себе в кармане блокнотик и при всяком удобном случае делать наброски.

Я там просто пил Ленинград как чистый искристый напиток.

Был май. Стояла прекрасная и удивительно солнечная для этого города погода, которая вместе со мной приехала в этот город.

Я никуда не спешил. У меня не было никаких планов. Кроме карты города, в которую я иногда заглядывал, чтобы прочертить на ней мысленно еще один маршрут на грядущий день.

А вечером, полный впечатления, я возвращался на квартиру, по соседству с Финляндским вокзалом, где я остановился у дальней родственницы-старушки.

Попробую сформулировать степень этого родства: она была родной сестрой мужа родной сестры моего деда.

Такая вот витиеватая с виду фраза. Но более чем достаточная, чтобы иметь основание называться родней.

Где я был с лихвою затем погружен уже в иную стихию. Не менее интересную, занимательную и если хотите, потрясающую стихию.

Две строчки биографии этого во всех отношениях душевной человека.

Она родом была из Зеркал.

В город же на Неве попала при следующих обстоятельствах.

Три ее брата Присадиных, живших в Зеркалах, были очень хорошими мастерами маслосыроделия.

В конце 20-х их, как опытных специалистов, из Зеркал взяли в Барнаул. А Алтай тогда славился своим маслом и сырами.

А затем взяли в Ленинград.

Причем первых двух взяли на какие-то солидные должности в организации, занимавшиеся экспортом этих продуктов за границу.

Переехав в Ленинград, братья затем перетащили вслед за собой в этот город и сестру, которая жила правда не в самом Ленинграде, а в совхозе по соседству с Пулково.

Когда началась война, ей пришлось перебраться в Ленинград, где и была она всю блокаду.

У ней было две дочери и сын. Сын перед войной окончил артиллерийскую Академию, был у Клима Ворошилова в адъютантах в начале войны, а погиб на завершающем этапе войны в Прибалтике.

Блокадный Ленинград вставал во всей изумительности ужаса в ее рассказах очевидца. Она всю блокаду в нем пробыла, работая на одном из заводов.

Я ничего подобного до этого не слышал по определению.

Но кроме истории блокадного Ленинграда, она знала массу фактов по истории самого Ленинграда, в том числе и о Зимнем дворце, от знакомых женщин, там работавших когда-то в то время в прислуге.

Она знала все о Зеркалах именно того яркого, тревожного и переломного времени. Ее память хранила такой кладезь подробностей, которых я не мог почерпнуть в ту пору ни в каком музее, ни в какой книге.

В те годы она неоднократно была и в Барнауле, тогда еще уездном и ее рассказы были расцвечены и впечатлениями от тех поездки.

Беда была только в том, что у меня на эту поезду было только десять дней.

Да и все это свалившись на меня разом нельзя в один момент было, и объять и переварить.

Для нее же я был самый благодарный и чуткий слушатель. Причем кое-что знавший, и что-то могший ее по существу и со знанием дела тут же спросить.

….

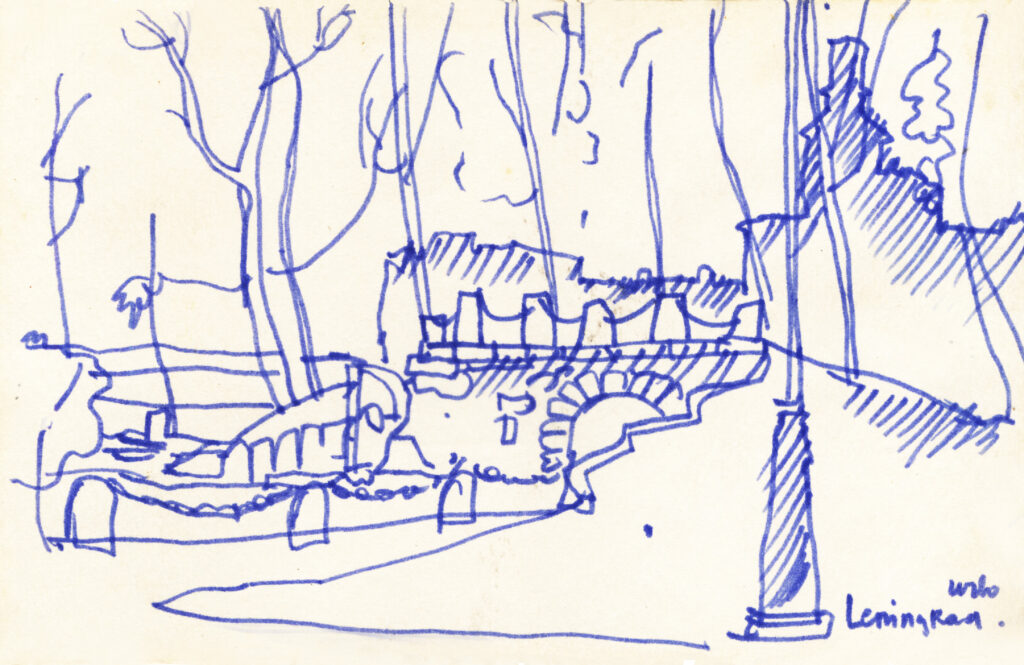

А еще от той поры остались вот эти три рисунка, сделанные мной шариковой ручкой, в книге так и означенной на обложке «Книге для черновой записи шариковой ручкой», изготовленной там же в Ленинграде в типографии имени Володарского на Фонтанке, 57, и там же где-то на Фонтанке мной и купленной.

Сделанных на бегу.

Детали того времени, когда я их делал казалось бы наспех и на бегу, я до сих пор четко помню до мельчайших деталей.

— Первый рисунок мной сделан был в сквере около Исаакиевского собора, где за моей спиной сумрачно вставало последнее пристанище Сергея Есенина, та самая злополучная «Англетер», а в эту пору уже и не помню теперь как называвшаяся.

Напротив меня на лавочке сидели и курили две молодые ленинградские женщины.

Ленинград меня поразил тогда еще и этим — до этого я не видел нигде ничего подобного, чтобы так много в нем повсюду курили женщины.

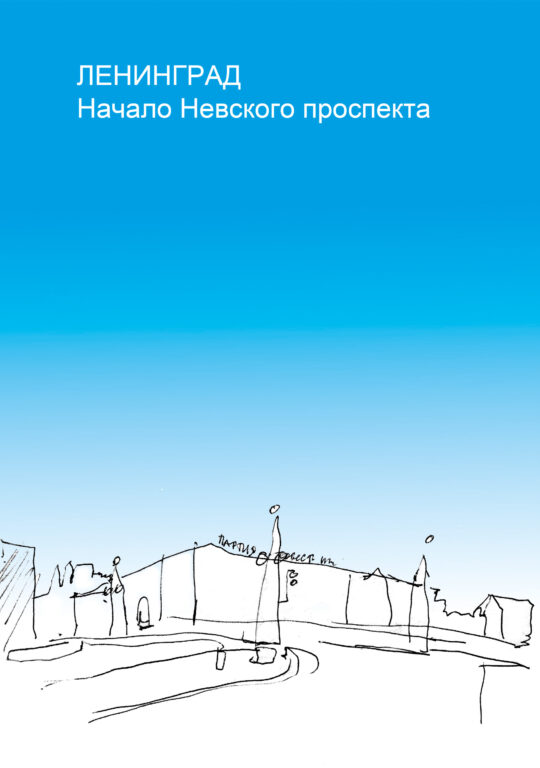

— Второй рисунок я сделал в самом начале Невского проспекта, после просмотра Невско-Печорской лавры. Точно помню это время — во второй уже половине дня. На нем приметой тех лет на здании призыв со словами «Партия, СССР», который, однако в точности я сейчас воспроизвести не могу.

И приметливый дом тем, что мой односельчанин Ванюшка Петров, в эту пору уже живший во Всеволожском районе, в пригороде Ленинграда, рассказывал историю о том, как его отец, фронтовик еще времен Первой мировой, участник боев под Варшавой (Как теперь понимаю — участник боев под Лодзью), пулеметчик, во время октябрьских событий именно с крыши этого дома стрелял из пулемета по городовым.

— Третий рисунок, он как бы и с натуры и не с натуры.

Он родился во время посещения мной Васильевского острова, который помню и голубизной неба, и свежестью невской волны, и даже лицом откуда-то тут взявшегося заморенного какого-то вида молодого негра. У причала стаял в полном согласии со всем остальным окружением самый настоящий парусник, разом относящий мои все воспоминания и впечатления к Александру Грину.

Я еще был под впечатлением рисунков виденных мной огромной выставки графики Ленинградских художников в Манеже, несказанно восхитивших меня и возбудивших несказанно мое воображение.

И мне в лицо пахнуло так свежо и явственно Александром Грином, под впечатлением творчества которого я жил всю жизнь и до сих пор живу.

И я тогда наспех под впечатлением всего этого здесь увиденного, в нарочито изломанных линиях (экспрессия тогда была это не нарочитая, но во всем моем внутреннем моем состоянии присутствовавшая) сделал этот рисунок, впоследствии полагая сделать из него какую либо миниатюру. А может быть и большой графический лист.

Ах, как много чего мы тогда в те годы планировали, откладывая все это на потом!

Сегодня я их вычистил. Раскрасил на компьютере в графических программах. И получилось из них вот что.

…

Добавлю еще, что текст этот когда-то замышлялся (я его многие годы носил в себе иногда его забывая, а потом снова припоминая) предисловием к большой и заветной как казалось мне тогда повести.

Которую я, столько отдав ей пропасть и сил и волнения, слава Богу, так и не написал.

Она была неподъемно огромна. А в своих сюжетных развязках так далеко еще и не понятна мне самому была до конца. И по улочкам глухим этой повести я ходил сумеречно с взглядом и мыслью пылающей как у Достоевского, мстительно и мучительно продираясь сквозь клубок страстей и противоречий, опутавших меня. Музей, которого я там, как мне этого не хотелось, посетить не смог — тот был на ремонте.

А потом сюжет этой повести как-то само собой истончился, угас.

А вот предисловие и эти три совершенно случайно сделанных рисунка осталось. С до сих пор не блекнущими в памяти в обрамлении самых ярких, причем ощущений, впечатлениями.