НГУГИ ВА ТХИОНГО, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, ВАРЛАМ ШАЛАМОВ И ИХ КНИГИ

И не Бог весть какой крупный и знаковый грянул юбилей Варлама Шаламова.

И полыхнули тотчас и тут и там в сетях проникновенные строки в его адрес, как очередного великого и знакового писателя. Со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Против чего я, собственно — не возражаю.

Мало того, по-человечески я к этой знаковой фигуре нынешней литературной действительности отношусь более чем ровно.

А почему бы и нет?

Могу только сказать словами известного героя из знаменитого, яркого и песенного фильма А. Митты про Искремаса, которого браво и на пределе чувств играл О. Табаков, а сценарий фильму писали Фрид с Дунским, Варлам Шаламов не моего сердца чемпион.

Менее всего вчитываясь в строки его биографии, я делаю такой жест. И в целом-то, наверное, и в канву его неплохих рассказов.

Редко найдешь писателей, искренне посвятивших себя и до конца идее. И старавшихся в меру сил своих и своего талантавставить тут же цепко и основательно горящую спичку в тему текущему дню.

То есть, в отношении Варлама Шаламова у меня нет предубеждений. Даже если отрешиться от некоторых знаковых «но» и творчества его и его и биографии.

…

Тем более, что его слова в адрес Ветрова, как позиция, стоят дорого.

Хотя вновь повторяю вышесказанное — Шаламов при всех его, наверное, незаурядных человеческих достоинствах — не моего сердца чемпион.

…

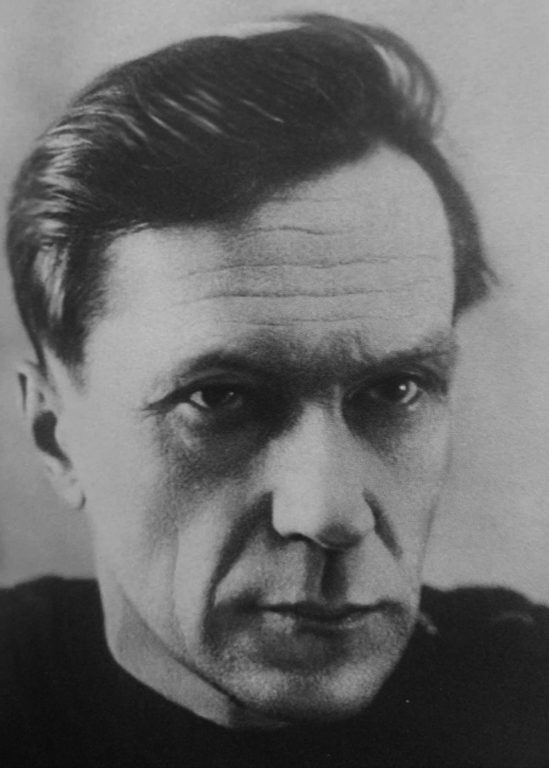

И когда я читал все эти проникновенные и переполненные жалости и непередаваемого сострадания строки, мне вдруг бросилось в глаза портретное сходство, пусть и не во всем буквальное, с другим, не менее знаковым когда то писателем, который перетерпел стоически ну ни сколь не меньше его, но судьба которого сегодня в упор какой-то жалости у многих имеющих к литературе дело людей не вызывает. С Николаем Островским.

Оба одного возраста. Пару лет разницы в возрасте погоду не делают.

Люди одной эпохи.

И мало того — оба как это теперь проясняется — левые.

Вот в чем парадокс парадоксов.

Если уж по-человечески измерять меру испытаний выпавших на их долю.

…

Но беда, на мой взгляд, заключена в том, что один из них стал символом созидательной эпохи.

И второй, ведь мог им стать.

И весь главный далее мой вопрос, вставший во мне — не стал.

Почему?

Можно ли себе позволить такой вопрос?

….

Удивительное дело, но даже в столь по-человечески понятной позиции, тут как тут несказанно тот час же возбудились Ветровы, и в этом как бы ничего удивительного и нет.

Возбудились и начали шпыгять. Да ты знаешь! Да как ты смеешь!

Но я в его адрес не сказал ни одного неуважительного слова. Мало того, я отношусь к нему как минимум не восторженно (но это уже дело как минимум моего вкуса), но даже более чем доброжелательно.

Взвились кострами, как синие ночи и привычными своими аргументами начали выкручивать руки с репрессиями, раскручивая и вкось и вкривь эту тему. Это их козырная карта. К любому мировоззренческому вопросу, заданному искренне и по человечески, тотчас привинтить и эту до безобразия заполитизированную тему.

…

Но еще интересней мне открылась — многие люди, себя именующие как бы советскими, встали тотчас же все как один в такую же стойку. И начали всячески увещевать меня примерами репрессий и страданий. Которыми, зацените пассаж — была переполнена советская эпоха.

Ровным счетом ничего не знающим в своем гордом и непреклонном всезнайстве о том, какие горизонты по трудной этой теме лежат у меня за спиной. Они, все знающие на десять лет вперед.

Хотя я привел пример тоже человека уж куда более как страдавшего.

Даже не углубляясь в примеры его жизни глубоко: Николай Островский прожил 34 года, из них треть ее — лежачим.

Варлам Шаламов прожил 75 лет, и если вычесть 14 лет, срок более чем немалый и внушительный, если его сроки сплюсовать в один, но и так на утверждение, что он провел полжизни в лагерях — это никак не катит…

Мало того и после этого он значился в писателях (куда брали, как помнится, далеко не всех и не сразу) и его, что было эпохе не поперек, печатали.

Вот что я себе позволил.

Позволил себе сравнить этих людей.

И привел книги их в пример. И ту роль, которую их книги сыграли в нашей жизни.

…

Де Шаламов много перетерпел. Но ведь и Николая Островского в баловни судьбы, даже если иметь безграничную фантазию, можно ли записать?

Умилительно то, что ныне в Шепетовке в прославленном музее его, таком песенно-красивом, теперь соседствуют рядом с ним, пассионарием и святым советской эпохи, бандеровского разлива герои. Уже с другим адресом как бы претерпения и списком мук.

Мне всегда приходят на ум сентенции известного на пределе чувств, а в целом в чем то и неплохого когда-то по мне писателя Виктора Петровича Астафьева, который в «Комсомольской правде», помнится, то ли с ревностью к славе и подвигу последнего — по человечески-то сказать калеки, так жизнью исполосованного, инвалида по всем мыслимым и немыслимым параметрам, что просто и не приведи Бог и разом светоча и героя эпохи, с язвительной улыбкой помнится о нем прошелся. После чего я на Астафьеве, скрепя сердце (а я так, было время, трепетно вчитывался в его строки, переполненные как бы запредельной любовью ко всякому обиженному жизнью человеку) поставил как на запредельном гуманисте (а он в прайс-листах писательской знаковости у нас тогда всюду шел по этой графе) крест. Ты гуманист? После этого? Нет! И еще раз – нет!

…

Снова повторяю: граждане, себя позиционирующие как вроде бы с задатками гуманизма и социального и просто общечеловеческого, прежде всего, возбудились по все той же изъезженной вдоль и поперек теме репрессий.

Хотя я речь вел не о том.

Совершенно!

А о двух этих писателях. Причем об обоих — как двух хороших людях. Левых. Снова плюсую. (Хотя поздний Шаламов при всем старании в эту квадратуру круга ну никак уже не вписывается) Претерпевших много. Но так диаметрально — состоявшихся. И в чем состоявшихся?

Почему?

Тут сразу вспоминают во весь рост систему.

Эта универсальная разом манера как фомка и отмычка на любой злободневный вопрос.

Как будто система — есть родовая принадлежность репрессий. Почему-то советской. И только советской. И упаси Бог — какой другой.

А у иных систем что — этого ничего и близко в помине не было?

Да были. И еще какие.

…

И мне разом на ум тут пришел другой писатель. Большой, красивый писатель. Левый.

С благополучием у которого тоже были, может быть и не такого градуса, но проблемы.

Правда писатель из тропической Африки. Писатель по всем параметрам выдающийся.

Джейс Нгуги — по-европейскому правописанию. Сегодня — Нгуги Ва Тхионго.

Где в его культовом романе «Пшеничное зерно», приведены такие запредельные примеры репрессий в Кении во время борьбы за независимость и движения мау-мау.

Где действительность колониальных лагерей — хуже ли гулаговских? Да почитайте свидетельства его в книге его — едва ли!

Он описал это.

Это не к тому кого-то в лакушку носом натыкать, а как пример того, что не в одной нашей родной стране они были.

Чего же вы кричите на пределе сил на весь свет, что репрессии это только неизбывная принадлежность страны Советов. А все остальные в этом деле такие пухленькие и розовощекие?

И рассказано у него об этом более чем правдиво.

….

И эта правда его книги, и сам он, пусть он не пострадал столько, как те двое, поставила его по мужественной его прозорливости вряд с теми, о ком я сказал выше.

…

Надо отдать должное — я до некоторых пор, африканскую литературу зная, все же недооценивал ее.

И вдруг все это так точно и плотно и разом в один ряд встало.

Эти три писателя.

Еще сюда бы, помня о литературном подвиге писателей, описавших претерпение и предельную муку, я приплюсовал бы Алекса ла Гуму, который покорил меня своей безыскусной прозой раз и навсегда. Невычеркиваемого. Где он описал не круги ада, но сам земной ад рукотворный в своих простеньких и незамысловатых повестях. И человека в этом оду. Борющегося. И сопротивляющегося. В сравнении с которым все упражнения наших пророчествующих литературные гуру ровным счетом ничего не стоят.

…

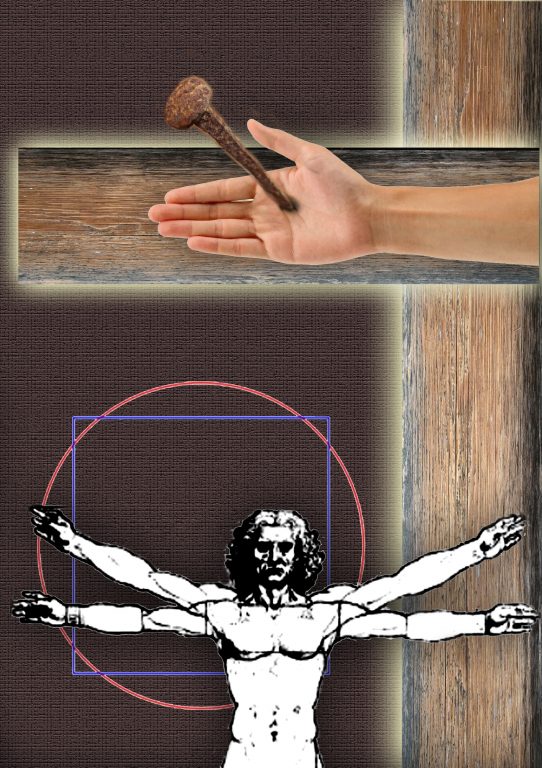

И размышляя о той Голгофе не божьей, а человеческой и о том слове, которым он этот путь запечатлел и муки которого им описаны, я вдруг понял, что она, африканская литература, вышла вперед, посрамив (если это слово здесь уместно применить) остальные все литературы с их изысками рефлексии и вымороченными мучениями, даже близко не дотягивающими до такой библейской их высоты, которая присутстует в книгах этих двух выдающихся темнокожих писателей.

Где человек брошен на дно бытия даже не по причине каких-то там идеологических разногласий. Но потому что он человек. И который распят не только на квадратуре круга общечеловеческих как бы клллизий, но прежде всего, социальной несправедливости. И только затем — собственных рефлексий. Но все это все же преодолевающий. Даже не плотью, духом.

Вот что человеку нужно в этом мире от искусства. Которое чаще всего ходит в служанках у алчности и порока, в главном, и уж только потом мизером у простых человеческих чувств.

Это там есть.

А не то, что в так и недочитанной мной большой претензии на всечеловечность, где и читать то и осталось с полсотни страниц, в зачумленной лютыми политическими пристрастиями «Пирамиде» Леонида Леонова.

Книга на библейских мотивах. Библейского звучания. Не жвачка уму. Не ширли-мырли известных всем ходячих клише. Но дающая человеку, так ему востребованные, не дымковские, но настоящие гордые для гордого в небе парения крылья.

…

С ужасом озираюсь по сторонам. По всем азимутам понимания. Много ли таких можно насчитать?

И разом, снова к ужасу своему, эту книгу и этого автора и рядом с Николаем Островским ставя, не вижу!