«Впечатление, произведённое верещагинской выставкою в Петербурге, было громадно. И утром, при дневном свете, и вечером, при электрическом, толпы народа осаждали дом (бывший Безобразова, на Фонтанке, у Симеоновского моста), где помещалась выставка. Все классы общества, в том числе крестьяне и солдаты, в значительных массах перебывали на этой выставке — давка была страшная. Каталог был продан в нескольких десятках тысяч экземпляров» — так писал в марте 1880 года известный художественный критик Владимир Стасов о первом показе в России цикла картин Василия Верещагина, посвящённого отгремевшей лишь недавно войне на Балканах.

Выставка эта попала в самый нерв российского общества потому, что всё ещё болели раны русских воинов, освобождавших Болгарию от турецкого рабства, ещё не остыл праведный гнев на наёмников-башибузуков, не жалевших ни стариков, ни женщин, ни детей, ещё не оплаканы родными павшие в боях герои Плевны и Шипки. А ещё потому, что автор этих замечательных полотен сам был там, на войне, видел её собственными глазами, причём не из штабов или с командных высот.

Ещё до отъезда на «театр военных действий» Верещагин сформулировал своё творческое кредо таким образом: «…дать обществу картины настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение из прекрасного далёка, а нужно самому всё прочувствовать и проделать — участвовать в атаках, штурмах, походах, поражениях, испытать голод, холод, болезни, раны… нужно не бояться жертвовать своей кровью. Иначе картины будут «не то»…»

File written by Adobe Photoshop? 5.0

До наших дней, к счастью, дошла фотография Василия Васильевича Верещагина времён Русско-турецкой войны. Художник одет в штатское, но руки его сжимают офицерскую шпагу в ножнах, а в петлице его костюма белеет покрытый эмалью Георгиевский крест. Награду эту он заслужил ещё несколько лет назад в Туркестане, когда во время обороны Самарканда от полчищ бухарского эмира, заменив погибших офицеров, увлёк за собой солдат в штыковую атаку.

Оказавшись снова на войне, прикомандированный к действующей на Балканах армии в качестве «живописца-летописца» художник и теперь не собирался отсиживаться в тылу, бросался, в полном смысле этих слов, в огонь и воду. Вот как он сам в очерке «Дунай. 1877» описывал обстрел турками румынских купеческих судов, на которых, по их предположениям, русские войска будут переправляться на противоположный берег Дуная:

«Пока неприятель ещё не пристрелялся, несколько гранат упало в крайние городские дома, и какой же там поднялся переполох!.. Я пошёл на суда и поместился на среднем из них, наблюдать, с одной стороны, кутерьму в домах, с другой — падение снарядов в воду…

Некоторые гранаты ударяли в песок берега и поднимали целые земляные не то букеты, не то кочки цветной капусты, в середине которых летели вверх воронкою твёрдые комья и камни, а по сторонам земля; верх букета составляли густые клубы белого порохового дыма… Два раза ударило в барку, на которой я стоял, одним снарядом сбило нос, другим, через борт, всё разворотило между палубами, причём взрыв произвёл такой шум и грохот, что я затрудняюсь передать его иначе как словом адский, хотя в аду ещё не был и как там шумят не знаю… Интереснее всего было наблюдать падение снарядов в воду, что поднимало настоящие фонтаны, превысокие».

Потом друзья-офицеры упрекали Верещагина в лихачестве, безрассудной браваде, но ведь никому и в голову не пришло, уверяет художник, «что эти-то наблюдения и составляли цель моей поездки на место военных действий; будь со мною ящик с красками, я набросал бы несколько взрывов».

Об отваге Верещагина, о его страстном стремлении быть «на острие», видеть всё самому свидетельствует и нешуточная история, приключившаяся с маленьким речным миноносцем «Шутка», которым командовал приятель Василия Васильевича по Морскому корпусу лейтенант Николай Скрыдлов (когда-то они, будучи кадетами, вместе участвовали в учебном плавании на фрегате «Светлана»).

«Я жил в Петрошане на берегу, в маленькой избушке, — вспоминал Николай Илларионович Скрыдлов, дослужившийся впоследствии до адмиральского чина. — Поехал я как-то в Бухарест, и первое русское лицо, которое я встретил, был Василий Васильевич Верещагин.

— Что ты будешь делать на Дунае? — спросил он меня.

— Собираюсь прогонять турецкие суда, чтобы они не портили наших минных заграждений.

— Отлично, и я с тобой!.. — вскричал он. — А когда будет атака?

— Не знаю, когда придётся, но ожидаем с часу на час…

Я уехал из Бухареста, а через два дня он явился ко мне и поселился у меня в курной избе».

Об атаке малюсенькой «Шутки» на броненосный турецкий монитор, который был вооружён шестью тяжёлыми артиллерийскими орудиями, способными мгновенно разнести русский кораблик в щепки, поведаем устами всё того же Николая Скрыдлова:

«Мы шли вниз по течению. Солнце светило ярко, и стало сильно пригревать. Я вздремнул.

Вдруг Верещагин крикнул: «Идут!» И мы все встрепенулись.

Турецкий монитор, окружённый пятнадцатью шлюпками, назначенными для вылавливания мин, шёл впереди, прямо на заграждения. Мы бросились на него в атаку на всех парах…

Конечно, нас заметили и сразу открыли огонь по «Шутке» с парохода и с берега. Снаряды летели на нас как град. Пули ударялись о крышу и сыпались на катер. Смерть ринулась на нас и, как говорится, пригоршнями кидала в нас огненным свинцом… Это был настоящий ад!.. Ноги мои уже не действовали, а Верещагин твёрдо стоял на ногах и вёл себя прямо как полубог. Он стоял, сражался и хладнокровно зарисовывал в альбом. Наконец я крикнул ему приготовлять крылатку (крылатка — это мина). И несмотря на то, что она уже никуда не годилась, так как проводы были перебиты турецкими снарядами, всё-таки было какое-то временное утешение и надежда на крылатку. Верещагин стал доставать её, и в это время пуля ударила ему в бедро, а крылатка всё-таки стукнулась о борт монитора. Турки до того перепугались, что перестали в нас стрелять, стали осматривать пароход, не взорвало ли их, даже кочегары вскочили все наверх…»

В общем, монитор вскоре драпанул на всех парах восвояси, а русские моряки сумели заделать пробоины от вражеских снарядов и вернуться к месту своей стоянки. Из десяти человек, находившихся на борту «Шутки», как это ни удивительно, никто не погиб. А ранены были лишь двое. «У Скрыдлова, — подвёл итог боя Верещагин, — две раны в ногах и контужена, обожжена рука. Я ранен в бедро, в мягкую часть…»

В полевом лазарете художника навестил писатель Василий Иванович Немирович-Данченко, наблюдавший за боевыми действиями в качестве военного корреспондента. Вот что отпечаталось в его памяти в результате той встречи: «Я заметил в нём тогда же удивительную черту: никакие внешние обстоятельства не заставят его забыть о цельном, о картине, о художественных подробностях, каждое его слово было как будто мазком кисти. Передо мной точно было натянуто полотно, уже загрунтованное, и по мере того, как рассказ шёл дальше, — картина набрасывалась смелою и сильною рукой. Тут и удивительный колорит Дуная при ярком солнце Юга, и чёрная масса турецкого монитора — и эти перекосившиеся, испуганные лица неприятельских моряков, бросившихся прочь от борта, и жалкая скорлупа «Шутки» с пробитою кормою, нахально путающаяся у самых ног растерявшегося чудовища. И близкий, очень близкий турецкий берег — с дымками выстрелов, с юркими фигурками стрелков, перебегающих от одного куста к другому, и спокойные, всегда одинаковые лица наших матросиков, которым точно и дела нет до того, что одна удачно пущенная граната утопит и их скорлупку, и их самих…»

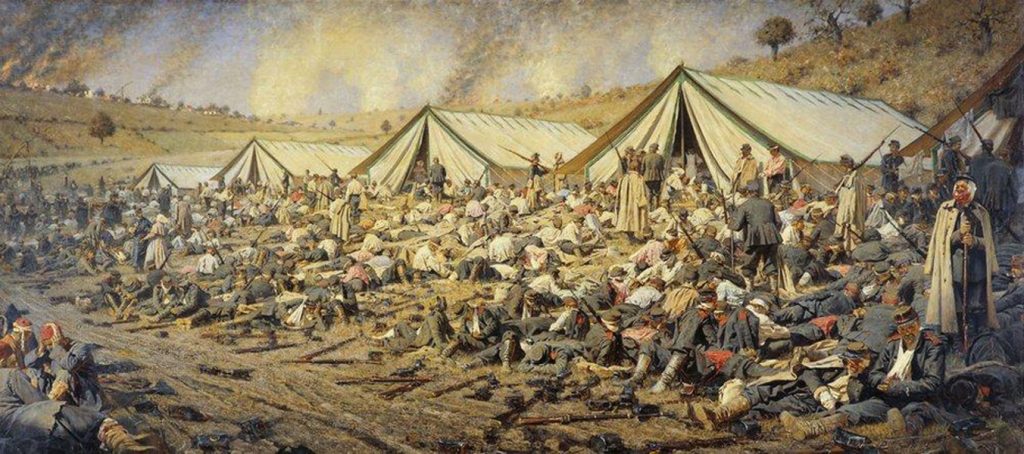

На госпитальной койке Верещагин провалялся почти три месяца, причём в какой-то момент жизнь его висела буквально на волоске. Но и поправившись, он продолжил быть в «гуще событий», хотя, понятно, это не доставляло ему никакого удовольствия. «Не думай, пожалуйста, что мне весело здесь, — пишет он своей жене 19 сентября 1877 года. — Я просто не хочу пропустить то, что интересно и что, вероятно, в мою жизнь не придётся больше увидеть. Уже начались дожди, от которых дороги сделались грязны. Достать корм лошадям очень трудно… К тому же так холодно, что в палатках жить трудно, постоянно с насморком и простудой… Вчера и третьего дня я немного рисовал и ходил по госпиталям, видел ужасные перевязки, которые делали знакомые мне сёстры милосердия (те самые, что ходили за мной). Представь себе, что это просто куски мяса и гноя, наросшие на месте, где были и есть раны. При мне также делал профессор Склифосовский операции: прорезал одному руку, другому отрезал ногу, выше колена. Так как людей было мало, то меня заставляли держать больного и подавать инструменты». А в письме художнику Ю.Я. Леману, датированном тем же числом, вообще горестный выкрик: «Нет сил видеть по госпиталям эту массу беспощадно искалеченных солдат наших…»

Однако он хорошо знает, ради чего ведётся эта война. Чтобы болгары наконец-то вздохнули свободно, посмотрели на мирное голубое небо, чтобы их не убивали ни за что ни про что. «Трудно Вам передать все ужасы, которых мы тут насмотрелись и наслышались, — пишет художник 9 января 1878 года критику Владимиру Стасову. — По дороге зарезанные дети и женщины, болгары и турки, масса бродячего и подохнувшего скота, разбросанных, побитых телег… Отовсюду бегут болгары с просьбой защиты… У меня целовали руки с крестным знамением, как у Иверской…»

Как тут не выстоять, как не преодолеть все опасности, не справиться со всеми походными и бытовыми трудностями, если братушки-болгары молятся на тебя, как на икону? Вот и ложатся на бумагу всё новые и новые строчки его дневника: «Я укрылся всем, что у меня было, — полушубком, буркою и одеялом, лёг около самого костра и всё-таки чувствовал, что медленно замерзаю; как ни корчился, ни свёртывался кренделем, ничего не помогало — пришлось оставить надежду на сон и, закуря сигару, ждать у костра рассвета, болтая с товарищами… Спуск был едва ли не труднее подъёма; местами лошадь уходила в снег по шею, и я был искренне рад моему рыжему иноходцу за отчаянные усилия, с которыми он меня уносил из сугробов, ни разу не ткнувши меня носом в них».

На этом неимоверно трудном пути по Балканам у Верещагина случилась и личная потеря. Приведём здесь отрывок из очерка Василия Немировича-Данченко «Художник на боевом поле»:

«Когда я выезжал из Плевны, чтобы приготовиться к героическому походу за Балканы, стоял холодный и туманный день. Моросило… Словно серым дымом окутало дали. Конь нехотя шёл по склонам гор, окружавших Плевну… Кругом останки русских солдат, убитых здесь 30 августа… Из тумана выделяется какой-то всадник. Большая чёрная папаха, бурка… Всматриваюсь — большая борода, резкие черты характерного лица…

— В.В., вы это? Что вы здесь делаете?

— Брата… Сергея ищу… Он тут был убит… Не нахожу… Много их лежит здесь…

Слёзы показываются на его глазах и, наклоняясь к луке своего седла, Верещагин нервно, порывисто рыдает… Ещё несколько секунд — и его фигура пропадает в серой туманной мгле по тому направлению, где больше лежит безмолвных свидетелей — мученических жертв этой дикой, отчаянной бойни».

А вот свидетельство самого Верещагина, зафиксированное им в письме В.В. Стасову после осмотра места боёв у Плевны: «Затрудняюсь передать Вам впечатление массы в несколько сот наших егерей, павших под Телишем и изуродованных турками. На земле валялось десятка три-четыре, хотя и раздетых догола, но не избитых; а в отдельных кучках, прикрытых землёю, лежали тела, всячески избитые: у кого перерезано горло или затылок, отрезан нос, уши, у некоторых вырезаны куски кожи… некоторые в груди или в других местах подожжены и обуглены. Когда этих несчастных повыкопали из набросанной на них земли, то представилось что-то до того дикое, что словами трудно сказать…»

Зрелище это жгло и мучило художника до тех пор, пока под его кистью не обрело иную жизнь на картине «Побеждённые. Панихида» — пожалуй, самой трагичной из всех картин, написанных им по впечатлениям Русско-турецкой войны.

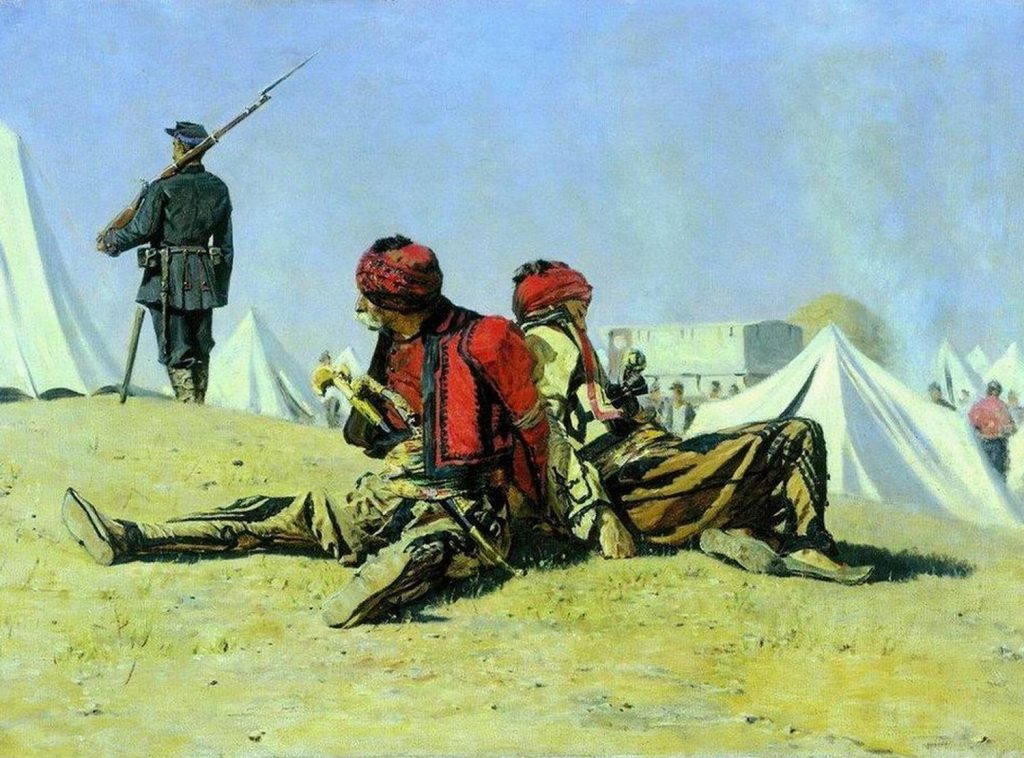

Не преминул художник изобразить и тех, кто был повинен в зверствах: «Два ястреба. (Башибузуки)». Вот они, красавчики — сидят, крепко стянутые ремнями, спиной к спине. Их взяли в плен под Адрианополем. По словам местных болгар, эти негодяи отличались особой жестокостью: убивали беременных женщин и затем потрошили их утробы. Верещагин, по собственным воспоминаниям, предложил их немедленно повесить, но военное начальство с ним не согласилось, сказало, что оно «не возьмёт этих двух молодцов на свою совесть», что их следует предать суду…

На картинах Верещагина из балканской серии нет гордо развевающихся знамён, на них не поют звонко фанфары, не гремят победно пушечные залпы. На них только страшная правда о войне, её мрачная изнанка. Единственное исключение — полотно «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой». Художник перенёс на холст сцену, в которой сам участвовал.

«Мы выехали, — вспоминал он, — из дубовой рощи, закрывавшей деревню. Войска стояли левым флангом к горе Св. Николая, фронтом к Шейново. Генерал Скобелев вдруг дал шпоры лошади и понёсся так, что мы едва могли поспевать за ним. Высоко поднявши над головой фуражку, он закричал солдатам своим звонким голосом:

— Именем отечества, именем государя, спасибо, братцы!

Слёзы были у него на глазах…

Я написал потом эту картину».

Но и здесь внимание зрителей поневоле обращено на тех, кто до этой победы не дожил. Вот они, на переднем плане картины — скорчившиеся от последней боли или лежащие плашмя на снегу мёртвые русские солдаты. Их много, очень много…